COLUMN

コラム

【保存版】漂白剤の種類と使い方を徹底解説|正しく使って汚れ・臭いをスッキリ解消!

2025.05.28

漂白剤には主に塩素系と酸素系があります。本記事では塩素系・酸素系漂白剤の違いや正しい使い方について解説します。さらに、衣類、台所、お風呂など場所別の選び方や、子どもやペットがいる家庭での注意点もわかりやすく紹介します。

目次

漂白剤とは?酸素系と塩素系の基本知識

漂白剤の役割と働き

漂白剤は、衣類や日用品についた汚れやシミを分解し、色素を取り除くことで清潔さを保つための薬剤です。漂白効果の仕組みは、汚れに対して化学反応を起こし、色素を分解または無色化することにあります。洗剤が主に汚れそのものを繊維から浮かせて落とすのに対し、漂白剤は汚れの「色」を変化させるのが特徴です。日常生活では衣服の漂白、除菌・消臭、掃除など、さまざまな場面で利用されています。

漂白剤の主な種類

漂白剤には、大きく以下の3つの種類があります。

● 酸素系漂白剤:過炭酸ナトリウムや過酸化水素が主成分で、繊維に優しく色柄物にも使用可能です。衣類、キッチン、風呂掃除など幅広く使えます。

● 塩素系漂白剤:次亜塩素酸ナトリウムが主成分で、強い漂白力と除菌力を持ちます。白物衣類や排水口、まな板などの殺菌に適しています。

● 還元型漂白剤(現在は入手困難):鉄分による黄ばみや塩素系使用による変色に効果がある特殊タイプです。代表的な「ハイドロハイター」(花王)は現在生産終了となっており、代替品も市場には出回っていません。

出典:日本石鹸洗剤工業会(JSDA)

本記事で取り上げる漂白剤の範囲

本記事では、現在も広く市販されている酸素系漂白剤と塩素系漂白剤を中心に、それぞれの特徴や使い方、適した用途、安全な取り扱い方について詳しく解説します。

酸素系漂白剤と塩素系漂白剤

酸素系漂白剤の特徴:成分や性質を解説

酸素系漂白剤の主成分は、過炭酸ナトリウムや過酸化水素です。この成分は水に溶けると酸素を発生させ、その酸化力で汚れを分解します。酸素系漂白剤は繊維に優しく、色柄物の衣類にも安心して使用できることが特徴です。また、除菌・消臭効果もあるため、洗濯だけでなく掃除にも幅広く活用されています。洗濯時にはつけ置きが可能で、手間を減らしながら効果的に汚れを落とせます。

塩素系漂白剤の特徴:成分や性質を解説

塩素系漂白剤の主成分は次亜塩素酸ナトリウムで、強い漂白力と殺菌力が特徴です。頑固な汚れを落とし、雑菌やカビを除去する効果に優れています。ただし、その強力な効果から色柄物の衣服には使用できず、白物衣類やトイレ、キッチン周りの掃除に主に使用されます。金属部品や天然素材への使用には注意が必要で、正しい使用方法を守ることが重要です。また、塩素特有のツンとした臭いがある点も特徴です。

酸素系と塩素系の効果を比較

酸素系漂白剤と塩素系漂白剤は、それぞれ特徴が異なります。酸素系は繊維を傷めにくく、色柄物にも使用できるため、幅広い用途に向いています。一方で、漂白力では塩素系に劣りますが、安全性が高く、環境にも配慮されている点が利点です。一方、塩素系漂白剤は強力な漂白力を持ち、頑固な汚れやカビに対して非常に効果的です。しかし、取り扱いには慎重さが求められ、適切に使い分けることが重要です。

安全性に関する注意事項

漂白剤を安全に使用するためには、いくつかの注意事項を守ることが必要です。塩素系漂白剤は酸性の物質と混ざると有毒ガスが発生するため、単独で使用しましょう。また、いずれの漂白剤も手袋を着用して直接触れないようにし、十分な換気の下で使用することが推奨されます。また、動物性繊維(ウールや絹など)や金属部分を含む衣類には使用できない場合があるため、事前にラベルや警告事項を確認しましょう。さらに、小さな子どもやペットがいる家庭では、誤飲や誤使用を防ぐために保管場所にも細心の注意を払う必要があります。

酸素系漂白剤の活用法と適した用途

市販で手に入る酸素系漂白剤の定番製品

酸素系漂白剤は、市販品としてさまざまなブランドから提供されています。代表的な製品としては「ワイドハイター」や「オキシクリーン」が挙げられます。また、エコ志向の方には「ミヨシ石鹸の酸素系漂白剤」や「激落ちくんオキシキング」などが人気です。これらの製品は、過炭酸ナトリウムや過酸化水素を主成分としており、衣類や掃除に幅広く利用できます。成分の特性から、色柄物にも使いやすいことが大きな強みです。

上記画像の出典元:

https://www.kao.co.jp/widehaiter/

https://www.oxicleanjapan.jp/about-us

洗濯での使い方:色柄物への使用ポイント

酸素系漂白剤は、色柄物の衣類にも使用可能という特性があり、衣類の安全性を保ちながら効率的に汚れを落とすことができます。例えば、つけ置き洗いではお湯(40~50℃程度)を使用することで、漂白効果をより高めることができます。ただし、使用時には衣類のケアラベルを確認し、漂白剤使用が許可されているか確認することが重要です。また、金属染料が使用されている衣類には適さない場合があるため、十分に注意してください。

掃除での活用法:キッチンや水回りでの効果

酸素系漂白剤は、キッチンや水回りの掃除にも非常に有効です。例えば、シンクやスポンジ、排水溝などの除菌・消臭に効果を発揮します。粉末タイプの漂白剤を温水に溶かし、気になる部分にかけたり、つけ置きしたりすると、カビや頑固な汚れをすっきり落とします。また、塩素系に比べて臭いが少なく、換気が難しい場所でもストレスなく使える点も大きな利点です。

環境への優しさ:酸素系漂白剤の特徴と活用

酸素系漂白剤は、環境にも配慮された製品といえます。主成分である過炭酸ナトリウムは分解されると水と酸素に変わるため、使用後も自然環境に負担をかけにくいのが特徴です。このため、環境意識が高いライフスタイルとの相性も抜群です。また、室内で使用しても塩素臭が発生しないため、快適に作業を行えます。

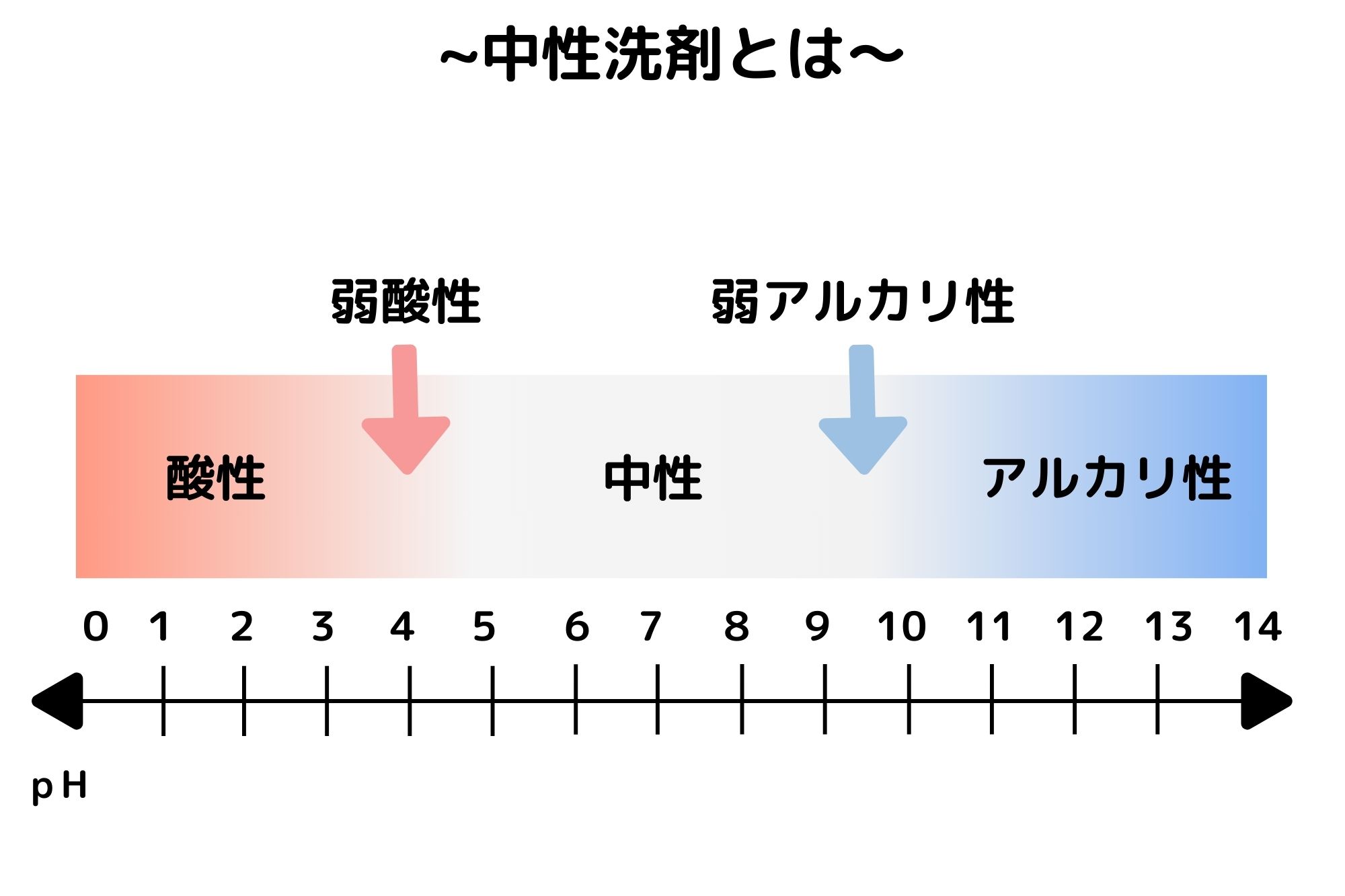

ウール・絹製品への使用時の注意点

ウールやシルクといった動物性繊維の衣類には注意が必要です。酸素系漂白剤の中でも粉末タイプはアルカリ性が高いため、これらの繊維を傷めてしまう可能性があります。このような場合、液体タイプの酸素系漂白剤を選ぶと良いでしょう。また、事前に目立たない部分で試してから使用することを推奨します。

酸素系漂白剤を最大限活用するためのコツ

酸素系漂白剤を効果的に活用するためには、いくつかのポイントを押さえておくと良いでしょう。まず、お湯を使用することで漂白作用を最大限に引き出せます。さらに、汚れが頑固な場合には、つけ置き時間を長めに設定することが推奨されます。また、他の洗剤との併用には注意が必要で、表示に従って安全に使用してください。これらのコツを意識することで、衣類や掃除の際の結果が格段に向上します。

塩素系漂白剤の活用法と適した用途

市販で手に入る塩素系漂白剤の定番製品

塩素系漂白剤は、スーパーやドラッグストアで広く販売されています。代表的な商品としては「ハイター」や「ブリーチ」などが挙げられます。これらの製品は、家庭用として安全性が考慮された濃度で市販されており、衣類の漂白はもちろんのこと、トイレやキッチンなどの掃除にも利用されています。塩素系漂白剤の主成分である次亜塩素酸ナトリウムは、強力な漂白力と除菌力を持ち、頑固な汚れやカビの除去に非常に効果的です。

上記画像の出典元:

https://www.kao.co.jp/haiter/

https://www.lionhygiene.co.jp/product/use/clothing/117/

除菌・消臭効果を活かした利用法

塩素系漂白剤は、その強力な除菌・消臭効果を活かした使い方が可能です。たとえば、まな板や包丁の衛生管理、シンクの除菌、排水口のヌメリ取りなどで活用されます。特に、生鮮食品を扱った後の調理器具やキッチン周りの掃除で、細菌やカビの繁殖を防ぐ役割を果たします。また、洗濯においては、生乾き臭や汗臭の除去にも効果的です。ただし、使用時には十分に換気を行い、手袋を着用するなどの安全対策を忘れないようにしましょう。

白物衣類の漂白と注意点

白物衣類を明るく清潔に保つために、塩素系漂白剤は非常に役立ちます。経年劣化した衣類の黄ばみや黒ずみなどに使用すると優れた効果を発揮し、新品同様の白さを取り戻すことができます。しかし、色柄物の衣類には使用できません。塩素系漂白剤は色素を分解する特性があり、衣類のデザインや色が損なわれるおそれがあります。また、使用前には必ず衣類のケアラベルを確認し、適切な方法で使用することが重要です。

食器や調理器具への利用のポイント

塩素系漂白剤は、食器や調理器具への除菌・漂白にも使用できます。特に、茶渋が取れにくい陶器やカビが付きやすいプラスチック容器などで効果を発揮します。使用方法としては、適切な濃度の漂白剤を水で希釈し、対象物を短時間つけ置くだけです。ただし、金属の調理器具は腐食の原因になるため、使用を避けるべきです。使用後はしっかり水で洗い流し、塩素系漂白剤が残らないように注意してください。

塩素系漂白剤と酸素系漂白剤の混ぜ合わせの危険性

塩素系漂白剤は酸性の物質と混ぜると非常に危険です。たとえば、酸性洗剤やお酢、酸素系漂白剤などと混合すると、有毒な塩素ガスが発生します。このガスは、人体に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、必ず単独で使用してください。塩素系と酸素系漂白剤の違いを理解し、それぞれの特徴に応じて使い分けることが、安全で効果的に汚れを落とすポイントとなります。

誤用を防ぐための保管と使用法

塩素系漂白剤を安全に使用するためには、保管方法も重要です。高温や直射日光を避け、子どもやペットの手が届かない場所に保管しましょう。また、使用時には製品ラベルの指示をよく読み、希釈濃度や用途を守ることが大切です。万が一、皮膚や目に付着した際には速やかに大量の水で洗い流し、異常を感じた場合は医師の診察を受けてください。誤用を避けることで、塩素系漂白剤の高い効果を安心して活用できます。

用途別にみる酸素系と塩素系の具体的な選び方

衣類の漂白に適した選択肢とは?

衣類の漂白に使用する場合、酸素系漂白剤と塩素系漂白剤を適切に選ぶことが重要です。色柄物の衣類には酸素系漂白剤が適しています。酸素系漂白剤は繊維を傷めにくく、色褪せを防ぎながら汚れやシミを落とすことができます。一方、白物衣類で経年劣化やしつこい黄ばみが気になる場合は、塩素系漂白剤が効果的です。特に、襟や袖の頑固な汚れには、洗濯前に塩素系漂白剤を使用すると、白さを取り戻せます。ただし、塩素系漂白剤は色柄物には使用しないよう注意が必要です。

衣類の漂白の他にも、衣類についた油シミやトマトソース汚れを落とす方法についてはこちらの記事をご確認ください。

服についた油汚れ、もう怖くない!家庭でできる簡単油シミ抜き術

頑固な汚れと軽い汚れでの使い分け

染みやカビなどの頑固な汚れには塩素系漂白剤が効果を発揮します。強い漂白力と除菌力で染み付いた汚れを化学的に分解します。ただし、素材を傷めやすいため、生地の状態に注意が必要です。一方で、軽い汚れや全体的なくすみを取り除きたい場合には酸素系漂白剤が適しています。酸素系漂白剤はつけ置きすることで汚れを浮かせる力を発揮し、生地へのダメージが少ないため、日常使いに向いています。

家庭掃除における酸素系漂白剤と塩素系漂白剤[の使い所

掃除用途においても、酸素系漂白剤と塩素系漂白剤はそれぞれ適切な使い分けが必要です。キッチンや水回りの頑固なカビや雑菌の除去には、塩素系漂白剤が有効です。特に排水口やゴムパッキンに付着する黒カビには優れた効果を発揮します。一方、酸素系漂白剤は手軽に扱えるため、シンクやバスルーム全体の掃除に向いています。泡立ちを活かして油汚れやぬめりを除去し、嫌な臭いを軽減する効果が期待できます。また、酸素系漂白剤はツンとした臭いがないため、室内掃除にも適しています。

子どもやペットのいる環境での選び方

小さな子どもやペットがいる家庭では、安全性を考慮して漂白剤を選びましょう。酸素系漂白剤はツンとした刺激臭がなく、有毒ガスを発生させないため、安心して使用できます。例えば、ペットのトイレや子どもの衣類など、繊細なアイテムを掃除・洗濯する際には酸素系漂白剤が最適です。ただし、食べ物に直接触れる調理器具や食器には専用の製品を使用するなどの注意が必要です。一方、塩素系漂白剤は強力な除菌効果を発揮しますが、換気を徹底し、子どもやペットが触れる場所では、なるべく使用を避けることが推奨されます。

環境意識の高いライフスタイルとの相性

環境への配慮を重視する場合は、酸素系漂白剤がおすすめです。酸素系漂白剤の主成分である過炭酸ナトリウムは、水と酸素に分解されるため、環境への負荷が少ないのが特徴です。衣類の洗濯や掃除で使用しても残留成分が気になりにくく、エコフレンドリーなライフスタイルに適しています。一方、塩素系漂白剤は排水後、一定の条件下で有害物質を生じる可能性があるため、適量を守りながら慎重に使用する必要があります。環境への優しさを求めつつ、しつこい汚れにも対処したい場合は、酸素系漂白剤を活用するのが良い選択です。

安全で効果的な使用のために知っておくべきこと

酸素系漂白剤と塩素系漂白剤を使う際の基本的な注意点

漂白剤を使用する際は、まず製品のラベルに記載された使用方法をよく確認することが大前提です。塩素系漂白剤と酸素系漂白剤のそれぞれの特性に応じた使い方を守ることで、安全に、効果的に汚れを落とせます。まず、塩素系漂白剤は白物衣類専用で、色柄物には使用しないよう注意が必要です。酸素系漂白剤は比較的穏やかな性質を持ち、色柄物にも使用可能ですが、毛や絹などのデリケートな素材には適さない場合があります。また、どちらも使用時には手袋を着用し、換気を十分に行ってください。

正しい希釈方法と使用頻度の目安

漂白剤の希釈濃度は製品ごとに異なるため、必ず適切な量を守ることが必要です。塩素系漂白剤の場合、原液のまま使うと繊維を傷めたり、色ムラを引き起こすことがあります。一方、酸素系漂白剤はつけ置き洗いに向いており、ぬるま湯に適量を溶かして使用するのが一般的です。頻度としては、洗濯や掃除の場合、日常的に使用する必要はなく、特に頑固な汚れやカビが気になった時に使用することをおすすめします。

異なる製品との併用時の注意事項

塩素系漂白剤と酸素系漂白剤を併用することは絶対に避けてください。特に、塩素系漂白剤は酸性の洗剤や酢などと混ぜると有毒な塩素ガスを発生させる危険があります。また、漂白剤同士の混合も化学反応を引き起こし、思わぬ事故につながる可能性があります。異なる製品を使用する場合は、1つの作業が完全に終わり、周囲をしっかり水で洗い流してから別の製品を使用することが重要です。

小さな子どもやペットがいる家庭での対応

小さな子どもやペットがいる家庭では、漂白剤の取り扱いに特に配慮が必要です。使用中は目を離さず、使わない時はしっかり蓋を閉めた状態で高い場所に保管してください。誤飲や接触を防ぐため、製品の保管場所を徹底的に管理しましょう。また、使用中は周囲に誰もいないことを確認し、換気をしっかり行うことで安全な環境を維持できます。塩素系漂白剤の強い匂いは、子どもやペットにとって刺激が強いため、特に注意が必要です。

使用を終えた後の後処理、廃棄方法

漂白剤の使用後は、必ず使用した場所や洗ったものを十分に水で洗い流してください。製品によっては、残留成分が衣類や表面に残り、時間が経つと変色や劣化を引き起こすことがあります。廃棄する際は容器のラベル記載に従い、適切な方法で処理してください。特に塩素系漂白剤は環境への影響が少なからずあるため、水で希釈した後に排水するなどの工夫が求められます。また、空き容器は地域の廃棄ルールに従うことが大切です。

まとめ:漂白剤を正しく使って、暮らしをもっと清潔に

漂白剤は、用途や種類によって適切に使えば、日常の掃除や洗濯の頼れる味方になります。一方で、誤った使い方をすれば健康や安全に関わる問題となることもあります。漂白剤には使用期限があります。未開封の場合は約1年、開封後は半年を目安に使い切るのが安心です。時間が経つと効果が落ちるだけでなく、変質して安全性が損なわれる恐れもあります。ラベルに日付を記入し、それを目安に古いものは処分を検討しましょう。保管方法にも注意しながら、目的に合った製品を上手に選びましょう。